记者|张洁琼

8月4日下午4点,江西省高级人民法院再审宣判张玉环杀童案,法院最终以“原审判决事实不清,证据不足”,宣告张玉环无罪。

1993年,26岁的张玉环因涉嫌谋杀同村两个孩子而失去自由,羁押至今。2020年7月9日,该案开庭再审,控辩双方均认为应改判无罪。

张玉环与律师始终相信平反那天终将到来,但在它到来之前,他们已经与等待反复搏斗了近27年。

定罪

张玉环在监狱里不叫张玉环,叫“花生米”。狱友们都知道他犯的是重罪,笃定他一定得吃枪子,子弹头长得像花生米。张玉环讨厌这个外号,每次听到别人这么叫,他的火气就一下子冒上来了,立刻反驳对方,甚至和别人打架:“我是冤枉的,天大的冤枉,不该吃枪子。”

20多年来,他逢人便说自己冤枉,监狱的探监时间只有半小时,不管是家人还是律师,他总跟对方来回复述当年的经历,特别是受到刑讯逼供的那段,每次提起,他都会突然激动起来。后来为张玉环申诉的尚满庆律师说:“在监狱里服刑的人表达欲望都很强,但他可说的不多,只能不断啰唆当年的案情。”

张玉环的记忆始终停留在1993年。那一年10月份,他回到张家村里秋收打谷,每天下午他会将割好的稻谷装进黄麻做的麻袋里,用板车拖回家,晚上再一个人待在晒场守着谷子,雨天也守着不走。当时,张家村还没有出现“打工潮”,村里每家能分到三五亩田地,种上些水稻和玉米,便自给自足了。张玉环勤快,不仅很早离开村子去福建学了木工的手艺,还在进贤县张家村承包了10亩地,只有秋收时才回去。

10月23日,一桩命案打断了村子里农忙的节奏,村民们从村子两公里外的下马塘里打捞出了两具男孩的尸体,他们的脖子、嘴唇和胸部都是乌青的,村里的一生张幼玲意识到这两个孩子不是意外溺水,“他们一个是被人用手掐死的,一个是用绳子勒死的”。

办案民警的种种推测都指向了张玉环:中午时杀害小孩,还能避开来往的村民,将尸体藏起来的,只有张家村本村的人才能做到;受害的小孩曾把张玉环家厨房的盐和酱油倒进了水缸,为此,两家还吵过一架;询问张玉环时,他看上去神情紧张,不住地搓擦双手,露出了几道红色伤痕,像被人抓过一样;从水塘中捞起的黄麻制的麻袋,大概率是凶手用来抛尸的,在张玉环的身上也提取出了同样的黄麻纤维。

三天后,张玉环被警察从张家村带走,走之前,他在村主任张佩玲家美美吃了两大碗饭,张佩玲坐他旁边,不禁疑惑,怎么这人吃得这么香,完全不像杀过人的样子。民警也站在一边盯着他,他们告诉他,只是去派出所做个笔录。此后的27年,张玉环寄出了近千封喊冤的申诉信,每一封里都会记录他这段在派出所的经历:

“尊敬的××,我于1993年10月27日被进贤县公安局关押,同月30日半夜好几个公安人员,蒙住我的双眼,用车把我送到20公里外的长山晏派出所进行了24个小时不间断的审讯。如果没按办案人意图招供便是拳打脚踢,并随时吊打,蹲着用电击枪击打,至今两手还有当初用手铐吊着留下的伤疤……顺着办案人员的意思编了第一次杀人经过的地点,此时他们找了一件黄色军用裤给我穿,还说,比我自己的裤子还要好呢。”

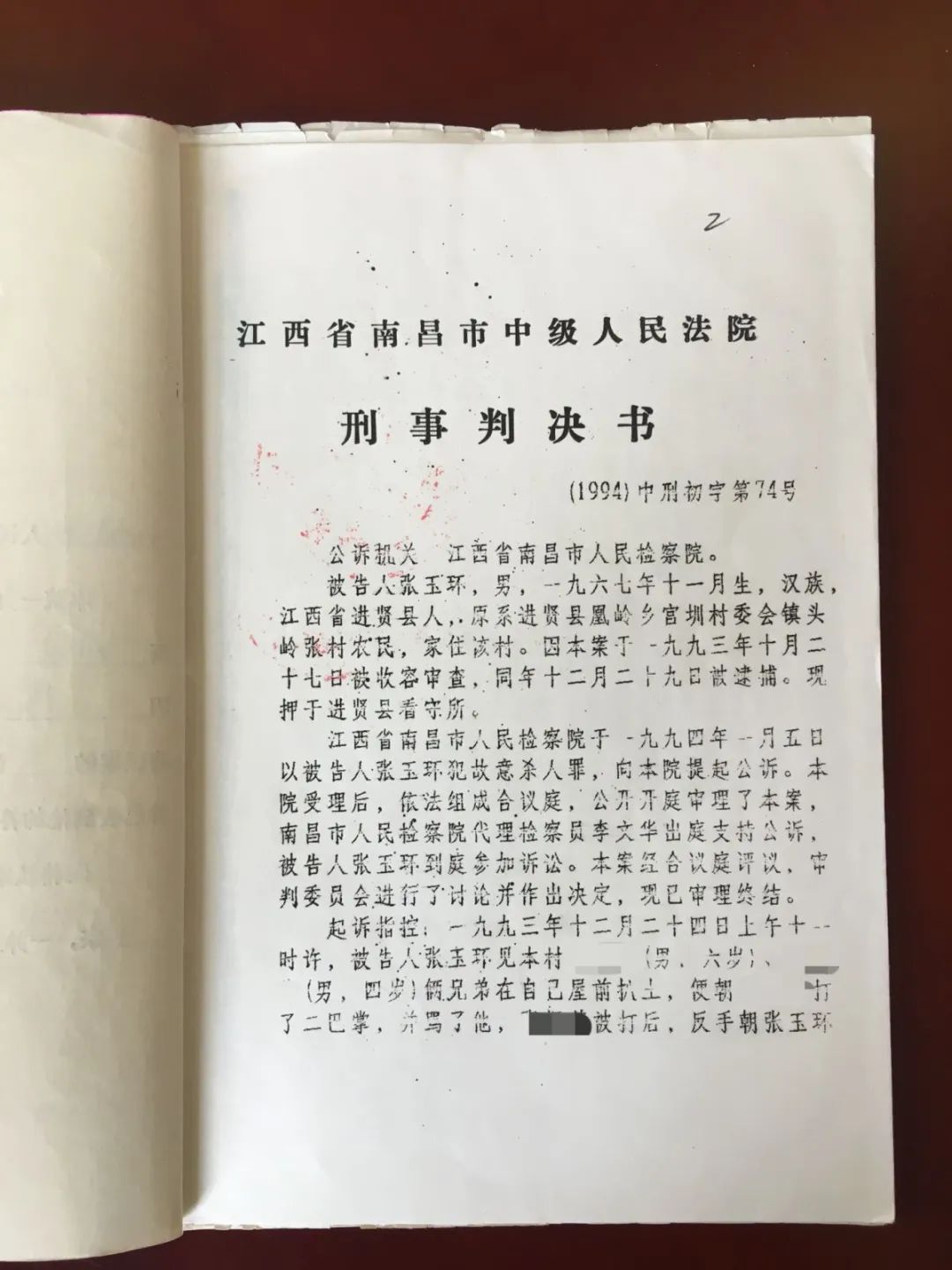

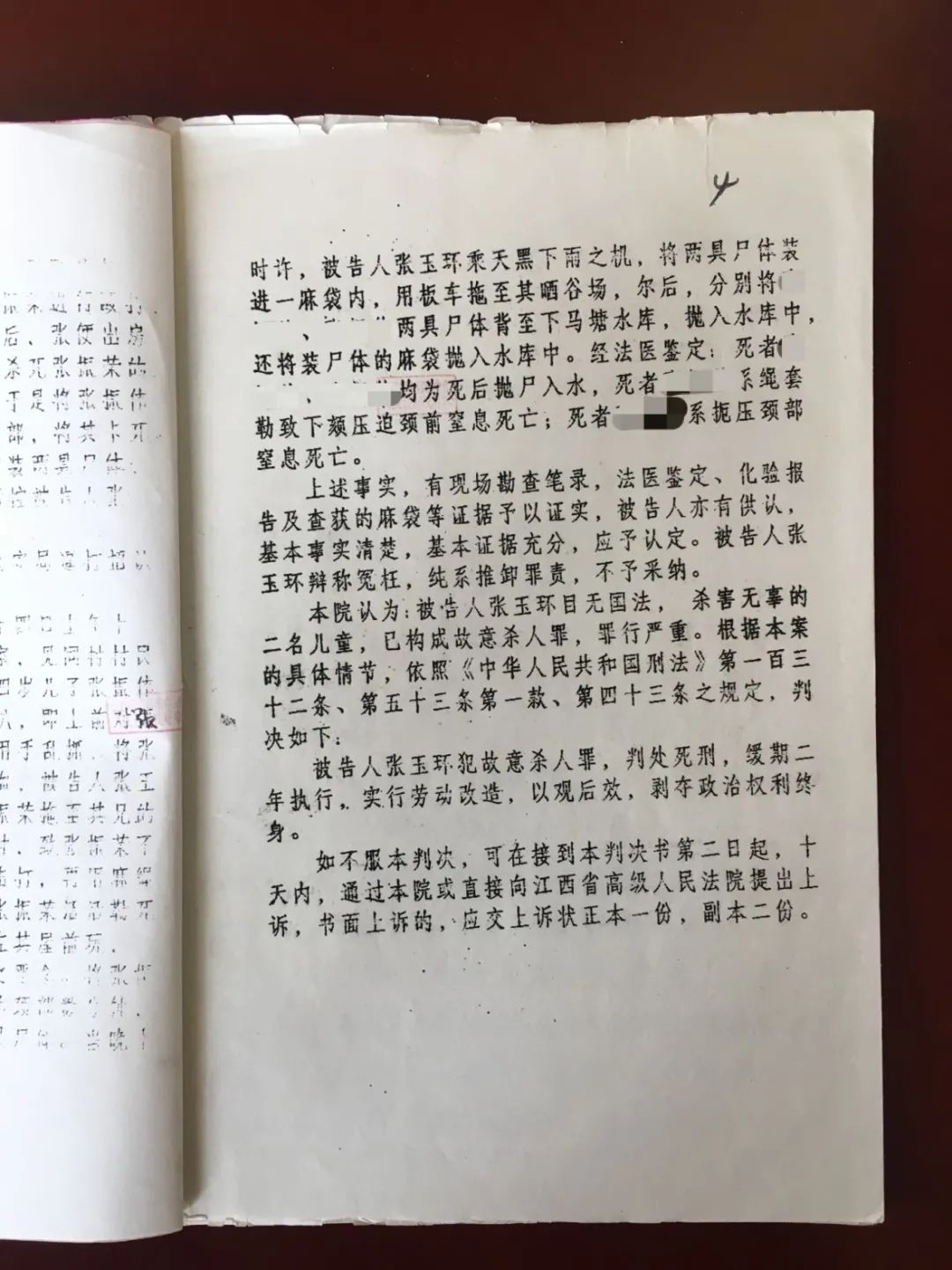

经过一年多的审讯,进贤公安局上交了两份张玉环的认罪供述。1995年1月26日张玉环被南昌市中级人民法院以故意杀人罪判处死刑,缓期两年执行。他感到不忿,两次提起上诉。一审时他还充满了信心,跟大哥张民强说:“不用给我找律师,我没做的事,我自己能说清楚。”六年后的二审,也是终审,法律援助他的律师邓小斌为他做了无罪辩护,他强打起消失殆尽的意志,又经历了一遍提审,开庭和自我辩护。2001年11月28日,江西省高级人民法院宣布维持原判。

当年一纸认罪的口供不仅让他失去了自由,更让他失去了名誉。被警察带走后,他无法和家人说上话,哥哥张民强听村干部说他“杀了人”,怀疑他有精神疾病,“要是他脑子糊涂杀了人,就该枪毙他”。开庭以后,张民强才知道弟弟受刑讯逼供做出了有罪供述,这才为张家招致了众多麻烦:受害者家属带人上门闹事,抢走了张玉环家的稻谷,顺走了家里的风扇;弟媳宋小女被村里人追着拿石头砸,不得已带着两个儿子回了娘家;张母也整天在家里哭天喊地。张民强忍不住在法庭上对着张玉环大骂:“没有罪为什么要认,要死死你一个,也不会牵连家里人。”

张玉环也怪自己,怎么就没耐住刑讯,怎么就没多想想家人。他越想越后悔,先是绝食,后来想到了自杀,一次是用床单绑在窗户上上吊,一次是拿牙刷往喉咙里捅,都被狱友发现了,没死成。监狱里的管教干部告诉他写申诉信有用,于是他开始写信。一个礼拜写一封,每次和大哥张民强见面时,就把信交给他,叫他寄给中央政法委、最高人民法院和最高检察院。张玉环只读到小学四年级,写信遇到不会的字,他就翻词典,起初信里有不少错别字,张民强便一个字一个字给他修改,改好后再拿到打印店打成电子版。慢慢地,张玉环还能在信里用上成语,什么矛盾迭出、什么牵强附会。

1999年最开始为自己喊冤时,他写道:“我上有老,下有小,都靠我一个人的劳动来维持家中的生活……盼包公早日降临在我身上,为我做主。”三年后,他学会了援引法律条例:“在这样一个恶性案件里,南昌中院以‘基本事实清楚,基本证据确凿’为由判处本人死缓,在这样一个健全的社会主义法治国家里,是就是是,不是就是不是,为什么法律上还存在‘基本’两字,‘基本’两字该怎样解释?”再五年后,他学会了在信中列举案件疑点:“杀人现场既没有被害人丢失的遗物,又没有任何痕迹,如何认定;受害儿童手指甲里是否有被告人的皮肉和血液;如果法医鉴定是我用手勒死儿童,必定有我的指纹,对此是否相符。”

但寄出去的申诉信都如石沉大海,几年下来,张民强替他存着的复件已经论包计算了。“或许申诉信根本起不到什么作用,但我们从来没有放弃过,一直写信也能让他留存点希望。写信寄信也是我做大哥的能尽到最大的力了。”张民强对记者说,“毕竟我们也要生活。”

申诉马拉松

每个冤案背后都有一个坚持上诉,打死不肯放弃的家属,冤案申诉的律师们管这叫“滚钉板”。大多数冤案中,包括“聂树斌案”“周远案”,滚钉板的角色都由他们的母亲承担。但张玉环不一样,张母完全不识字,甚至从未出过村庄,替他反复奔走的只能是哥哥张民强。

张民强理智,也会来事儿,是张家村少有的上过高中的人。他早早离开了村子,一个人进县城打拼,1997年以后,便一直在南昌的大学里做后勤工作。我们见面那天,他穿一件深蓝色polo衫,一条黑色西裤,他能从大脑中随时调取张玉环案子的时间节点。

“张玉环被警察带走是什么时候?”

“1993年10月27日。”

“你是什么时候见到帮忙联系律师的曹映兰记者呢?”

“2017年1月22日。”他轻轻拍了拍工作时遗留在裤脚的土,接着补充道,“因为那时小年刚过,曹记者就来找我,说可以帮张玉环找律师,通过他我们找到了王飞律师和尚满庆律师。”

2001年终审被判死缓后,张玉环一直想申诉冤案,但他支付不起高昂的代理费。直到2017年,王飞和尚满庆听说了张玉环的案情,看了判决书和他写了20多年的申冤信,王飞疑惑,如此重大的一个命案,竟然没有任何直接的人证、物证,“冤案的判决,闻起来就有一种虚假的味道。张玉环案的判决书,给我的就是这种感觉”。在此之前,他们已经接手过冤案申诉,还胜了诉,于是两人不加犹豫地和张民强签下委托协议。

“因为这些简单的证据,张玉环被关押了27年,我觉得这个事儿超越了一种底线。”王飞的回答得相当肯定,“这是我遇到的最简单的冤案,最简单,造成的结果也最严重。”

如果说普通刑事诉讼是一场跑步比赛,那么冤案诉讼就是一场马拉松。普通刑事案件顶多一两年就结案了,而冤案申诉短则三四年,长则遥遥无期,望不到头,它的未知数更多,律师消耗的精力也更大。

签下协议的第二天,尚满庆和王飞就到南昌监狱面见了张玉环。20年来第一次有律师找他,张玉环像个小孩一样手舞足蹈,坐在监室里,隔着玻璃,身体却不住地向前倾,惹得管教干部三番五次叫他坐下。

为张玉环申冤,律师们面临的第一关,也是最困难的一关就是立案。要重新撬动这座庞大的司法机器为张玉环运转,就必须找到具有说服力的理由,于是,王飞向司法部门提出要调取案卷。

“立案后才能调取案卷。”司法机关人员回复。

“我不先调取案卷,怎么给你们一个理由立案?”王飞反问。

王飞和司法机关产生了争执,他们都认为自己有法可依,依照的还是同一个法条。《关于保障律师调查取证权的若干规定》指出:立案复查以后,律师如果提出阅卷,并提供了相应的手续,司法机关必须向律师提供案卷,保障律师阅卷权。只不过,王飞看到的是“阅卷权”,法院看到的则是“立案复查以后”。

拿不到案卷,2017年5月,王飞决定亲自去一趟张家村。张玉环家在村子主干道旁十几米的地方,小道笔直,是出村的必经之路,门前一片开阔,没有半点遮挡,张母住在南边的二层小房子里,张玉环入狱前住旁边的小屋。王飞到的时候,小屋已经超过20年没有人居住,碎瓦和杂草占据了屋子内外,张家村也已经空了,有劳动能力的都去了外省打工或进了进贤县城。当年的死者家只剩下几根码在地上的不规则木头。他试图从废墟中挖出20年前的蛛丝马迹,案卷里说张玉环杀害小孩的房间只有一扇窗户,正对着马路,20年前那窗户没有玻璃,也没有窗帘,“中午11点钟,张玉环怎么在如此开阔的地方杀人呢?”

王飞又找到几个案情见证人,从他们那里问出案子的关键疑点:孩子失踪的那晚,很多村民出去寻找,张玉环也去了,张玉环压根没有抛尸时间;张玉环被抓后的一天晚上,警察从他家的谷仓上拿了一条麻绳,麻绳上系了一个红头绳,那被指认为作案工具。但除了张玉环的口供,没有任何实证说明麻绳是杀人道具。

这些“常识性”的疑点撬动了再审程序。2018年6月江西省高级人民法院对“张玉环案”启动了立案复查。张玉环的诉讼律师也终于拿到了当年的审讯笔录和物证,土黄色的卷宗上有黑、黄、红三种颜色的勾画痕迹,看上去是三个人分别做的批注,这印证了尚满庆一年前的推测,张玉环之所以还活着可以申冤,是因为当年判刑的证据不足,没人敢对他处以极刑。除此以外,尚满庆也发现,张玉环的两份有罪供述是前后矛盾的,在作案地点、手段、抛尸时间上都有出入。这些反证都让他信心大增,“这案子必须要翻,而且要冲着绝对无罪去辩”。尚满庆说,过去的“聂树斌案”“呼格吉勒图案”都是由于证据不足,最终判决为疑罪从无,“张玉环案”不一样,这里根本不存在真正有效的物证,“我们要从疑罪从无向绝对无罪迈进一步”。

确定立案后,尚满庆再见张玉环,他变得更精神了,尚满庆形容他,眼神里有了光,像是找回了希望。一次,尚满庆拿着笔录去南昌监狱见他,要他签个名,张玉环的手抖个不停,他告诉尚满庆,他真的好激动。

今年1月,张民强接到通知,江西高级人民法院预定于3月对张玉环案进行公开审理。结果到了3月,因为疫情,时间又延后了。7月9日,终于等到了再审开庭。

法庭上,江西省检察院的出庭检察员一致认为,原审认定的物证证明力不足,三份物证都不能直接证实张玉环实施了犯罪行为。与此同时,张玉环的两份有罪供述,前后矛盾,在作案地点、手段、抛尸时间等重要环节存在重大差异,真实性存疑,因此建议法院改判无罪。

王飞本来已经准备好了迎接张玉环出狱,但当天的宣判结果却令他以内的所有律师都感到意外。审判长宣布:“审理终结,择期宣判。”走下江西高院的台阶,他感觉不到一点儿胜利的喜悦:“我早就预感张玉环可以重获清白,但这一天到来时,我还是痛心。这么简单的一个案件,把一个人冤枉了20多年。”

漫长的等待

7月22日,庭审结束已经过去两周,张玉环的前妻宋小女和儿子张保仁、张保刚打了辆出租,回了张家。打从一进门,宋小女就没歇下来过,她打开冰箱翻了一圈,从里面端出一个盛满豆腐和牛肝的瓷盘子,贴近一闻,鼻子就皱了起来。她冲我小声嘀咕:“这是9号那天我小姑子买的,我婆婆以为张玉环要回来,做了好多菜。”她端着盘子快步走回厅堂,往红色盆子里一倾,全倒了,她不住地摇头:“这菜都不能吃了,我婆婆也不舍得扔,我婆婆好可怜呢!”

80多岁的张母眼睛亮,捕捉到了宋小女倒菜的动作,声音一下子高了起来。宋小女冲我做了个鬼脸,说;“我婆婆正在骂我呢,她怪我把她的菜倒掉了。”宋小女喜欢笑,每讲几句,便咧咧嘴,露出一排牙齿来,但每每提到张玉环,她便用双手捂住脸,从上往下一划,然后长叹一口气,仿佛刚从水中挣扎出来一样。

1999年,张玉环失去自由的第六年,她改嫁到了福建,那是她迫不得已做出的决定。她本打算靠自己一个人在深圳洗盘子,将两个儿子养大,然后等待张玉环出狱,给他留个完整的家。但那年她的身体亮起了警示灯,她被诊断出了子宫瘤,医院需要她有一个“丈夫”来签下手术同意书。

宋小女突然站起身来,掀起身上的花裙子,露出她的肚子来,一道沟痕将她的小腹一分为二,像是吊在身上的两块肉球。2011年,子宫瘤恶化成了宫颈癌,手术以后,她的膀胱破了,要整天垫着尿片,什么都不能做,尿片都得儿媳帮她洗,体重也从120斤跌到了90多斤,她对丈夫吴国胜说,自己不想活了。吴国胜也生气了:“你不是心心念念想着张玉环,你去跟张玉环说,你看他让不让你死。”于是,吴国胜送她到了南昌监狱。

宋小女还没有走近,五米开外,张玉环一看到她瘦削的身子,就开始哭。宋小女告诉他:“我得了癌症,做了手术,膀胱都割破了,整天好难受,我不想活了。”张玉环边哭边劝她:“我是冤枉的,我从来没有杀过人。你要能活着就好好活着,你在的话,两个儿子都会过得好一点。”

探监回来,宋小女便打消了轻生的想法。“我看到张玉环那么可怜,他被冤枉了那么多年,他都挺得过来,我凭什么死,我要等他回来。”她摇了摇头,刚舒展开的脸又紧皱起来,“不说了,不说了,你们是体会不到我的感受的。你们看我总是笑,但我心里真的好苦好苦,好多个晚上,我和我老公睡在床上,他睡在一边,我就坐在他旁边,靠着床头,默默地哭,也不敢让他听见。我现在人前笑,笑完就哭,跟疯子一样。”

午饭前,张母和张保仁提了半袋多大米和一块蛇皮袋子走出门去,袋子往地上一铺,将大米全倒在袋子上,张母双膝跪地,拿手将大米抹平,我定睛一看,成百上千的黑色米虫在其间来回爬动,不贴近看,只当是大米掺杂了芝麻。

大米是从张家的三亩地里收割的,宋小女不敢再替婆婆扔了。她拿出手机,叫婆婆留在米堆前,录了一段视频,边录边说:“我今天回来,看到我妈在晒米,我问她为什么买这么多米,她说:‘张玉环要回来了。你们看看,这米还能吃吗?’”说到最后一句,她声音也颤抖了起来。宋小女告诉我,大米是她婆婆年前就备好的,那时候已经有张玉环要释放的消息传出,但张玉环回家的时间一延再延,婆婆又一个人在家,根本吃不完这么多米,于是生了米虫。

录完视频,宋小女回到屋子里,来回拖动进度条,看了两眼,又哭了。屋里陷入了一阵沉默,张母养的两只鸡摇摆着身子穿堂而过。宋小女坐在木凳子上,张母坐她旁边,她的椅子低,看上去像个小孩蜷缩在宋小女身边一样。她比画着手指跟宋小女说话,宋小女跟我解释:“我婆婆是在给我算账,她叫我早点回福建去,待在进贤等张玉环每天都要花钱。”

7月9号以来,宋小女跟两个儿子住了几天宾馆,本以为接到张玉环,一家四口就能租个小房子住一起,但法庭宣判的是择期释放。于是宋小女和儿子暂住在了她哥哥家,尽管如此,日常的衣食住行还是开销不少,来时丈夫塞给她5000元,也只剩下了1000。宋小女回婆婆说:“交通费更贵,三个人坐一趟就得1000块。还是先等等吧!”

午饭后,我们打了辆出租车预备离开。张家村离县城只有6公里,但几乎没有出租车经过,只有将定位设成另一个地方,打电话给接单的司机拜托他,他才愿意过来。

出租车开足了马力,一路畅通无阻,窗外全是二三十层的新楼盘,街上却不见几个人。“很多进贤人都在广东、福建打工,在这边买了房子也不住。”张保刚说。

宋小女摇了摇头,一提起买房,她就发愁:“给我儿子买房,我根本都不敢想,之前他们找媳妇,我都先给人家女方说得清清楚楚的,我说我儿子的爸爸还在监狱里,他是被冤枉的,我们家没钱。你要是不介意你们就在一起,你要是介意,我也不怪你。”她长吐一口气。

“等张玉环出来了,会变得轻松些吗?”

“张玉环回来了,只能说是我20多年的心事放下了,我没有白等他。但我们欠的钱能还上吗?我身上的一堆病能好吗?”宋小女的眼睛呆呆地盯着窗户,喃喃道,“等接到张玉环,我就回家去了。”

但两天后,宋小女和儿子就坐上了回福建漳州的火车。那天南昌仍旧被大雾笼罩,没有太阳,没有风,她穿着来时丈夫吴国胜给她新买的蓝色棉麻裙离开了。临走前,她跟我说:“我实在等不住了,留在进贤,我总想着张玉环,坐着想站着也想。我也总想起1993年那段居无定所、度日如年的日子。已经等了20多年,等最后这几天还是好难。”

8月4日下午4点,江西省高级人民法院再审宣判张玉环杀童案,法院最终以“原审判决事实不清,证据不足”,宣告张玉环无罪。

(本文原载《三联生活周刊》2020年第31期)